エマ・ストーン(Emma Stone)のキャリアの中で、ギリシャ人監督ヨルゴス・ランティモス(Yorgos Lanthimos)によるシュールレアリストSF映画『哀れなるものたち』(原題:Poor Things)に出演する準備ができたものは何もなかったでしょう。

ストーンは、錯乱した科学者(ウィレム・デフォー(Willem Dafoe)演じる)によって自分の脳を胎児の脳と置き換えられ、フランケンシュタインに似た生き物であるベラ・バクスター(Bella Baxter)を演じました。その後、ベラは女性のエンパワーメントへの方向感覚を失わせるような、強烈な個人的および性的発見の旅に乗り出します。

ランティモス監督は、これまでのホラー ファンタジー、特に『籠の中の乙女』(原題:Dogtooth)と『ロブスター』(原題:The Lobster)の限界を超えた、またしても不気味な傑作を作り上げました。ストーンは以前、2019年の時代劇『女王陛下のお気に入り』(原題:The Favourite)でランティモス監督と仕事をし、アカデミー賞助演女優賞にノミネートされましたが、今回も主演女優賞にノミネートされる可能性が高い印象的な演技を披露しています。

2023年12月8日にアメリカ、2024年1月12日に英国、2024年1月26日に日本の劇場で公開予定の『哀れなるものたち』は、ストーンの演技作品のマイルストーンを記念するもので、彼女は貪欲な性的行動と密接に結びついたベラの独立した精神の進化を捉えることに力を注いでいます。

「(ベラのセクシュアリティは)物語の非常に重要な部分です。」とストーンは言います。「人間的な経験は彼女にとって魅力的で、セックスはその大きな部分を占めています…私がベラを演じたいと思ったのは、それが女性であること、自由であること、そして怖くて勇敢であることを受け入れているように感じたからです。」

1880年代のヨーロッパを舞台に、ベラは錯乱した科学者(ウィレム・デフォー演じる)によって彼女の脳を胎児の脳と置き換えられ生き返ります。新しい世界に適応することを学ぶと、ベラ(名前はジャン・コクトー(Jean Cocteau)の1946年の名作『美女と野獣』(La Belle et la Bête)のタイトルキャラクターへのオマージュです。)は、自分の「創造者」を見捨て、下品な弁護士兼ハスラー(マーク・ラファロ(Mark Ruffalo)演じる)と駆け落ちします。ランティモス監督の熱狂的な映画的うぬぼれに慣れている観客さえも衝撃を与える、奇妙な大陸横断冒険に挑んでいます。

「ベラはちょっとしたフランケンシュタインですが、彼女の中ですべてが非常に急速に起こっているという意味で、彼女は実験者でもあります。」とストーンは付け加えました。

35歳のエマ・ストーンは元SNLディレクターのデイヴ・マッカリー(Dave McCary)と結婚しています。夫婦は生後2ヶ月半の娘ルイーズ・ジーン(Louise Jean)とともに、ニューヨークとロサンゼルスの自宅を行き来して過ごしています。

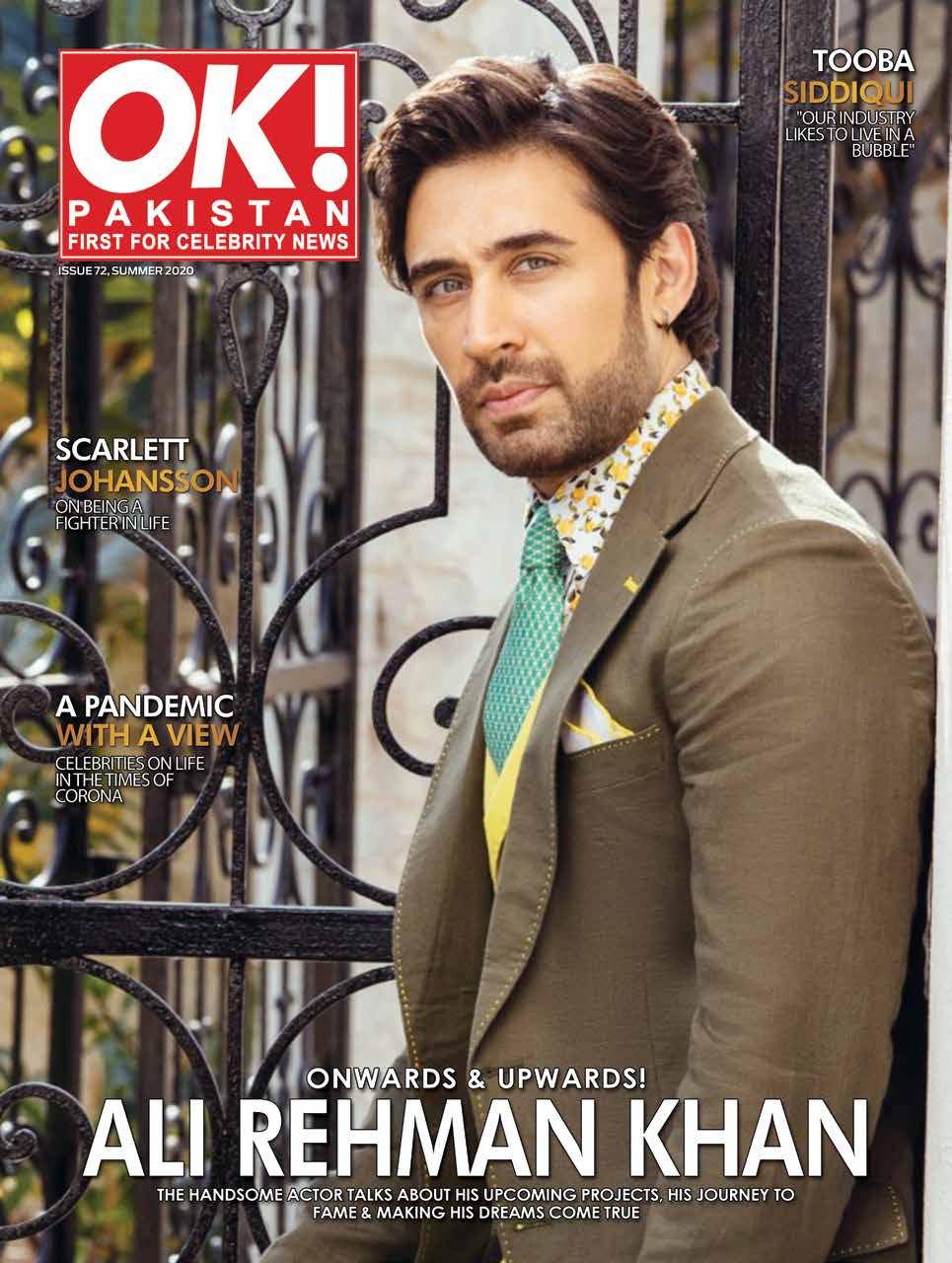

写真左から:ヨルゴス・ランティモス監督とエマ。

━━あなたのキャラクター、ベラは、19世紀のフェミニスト戦士のようなものとして徐々に現れてきます。彼女についてどう思いましたか?

男性キャラクターたちは、さまざまな方法でベラをコントロールしようとしていますが、彼女はそれを歓迎しません。彼女はあまりにも自律的です…私はすべての正当な理由でとても興奮し、怖がっていました。ベラには恥もトラウマも、裏話すらありません。彼女は、女性にこのような制約を課す社会によって育てられていません。そのため、彼女は完全に自由でフィルターを受けずに行動することができます。

━━ベラは他の映画の役と比べてどうですか?

これは私が今まで演じた中で一番好きなキャラクターです。それは私がこれまで自分に許した以上に私を押し上げてくれました、そしてそれは信じられないほどの経験でした。映画全体を通して私を導いてくれたヨルゴス監督にはとても感謝しています。特に、ベラが発見しつつあるこの世界への旅について確信が持てなかった瞬間に、彼に頼ることができました。

━━ベラの性格を決定づける要素を、どのように説明しますか?

それは彼女の恥じらいと自由の感覚がまったく欠如していることです。彼女は事実上大人の体でこの世に放り出されましたが、すべてを1から学ばなければならない女性でした。

彼女の世界の体験方法は、当時女性が受けていたよく知られた種類の社会的慣習や束縛を受けて育っていない女性の視点からのものです。多くの点で、彼女は自分自身を定義し、抑制や恐怖を感じることなく選択を行うことができます。

ベラは他の誰とも違います。彼女には歴史がないので、自分自身を築きながら進んでいます。彼女は世界にとても興味があり、生命力、情熱、好奇心に満ちています。そのような喜びと冒険の感覚を自分の中に、そして基本的には彼女の生涯を通じて持っている人を演じるのは、本当に信じられないほどでした。彼女の成長は大きな贈り物でした。

Words © Jan Janssen / WENN

Photos © Nicky Nelson / WENN

後編へ続く・・・。

PAGE TOP

PAGE TOP